はじめに

小児歯科臨床において、0〜1歳児の診察時に保護者から「下顎をよく前に出すのですが大丈夫でしょうか?」という質問を受けることは少なくありません。

本稿では、赤ちゃんが下顎を前に出しやすい解剖学的背景について整理します。

保護者の方からよくある質問のなので衛生士さんも答えられるようにしておくのがベストです!!

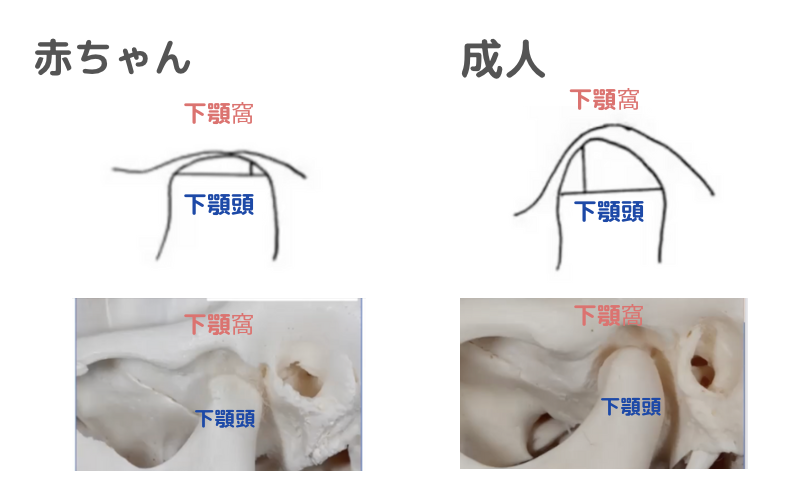

顎関節の解剖学的特徴(乳幼児 vs 成人)

顎関節(TMJ)は耳前方に位置し、下顎頭と下顎窩の関節構造により下顎の運動が規定されます。

乳幼児期の顎関節は成人と比較して以下のような特徴を有します。

- 下顎窩が平坦である

→ 関節窩の陥凹が浅く、下顎頭の保持力が弱い。 - 下顎頭が未発達で丸みを帯びている

→ 成人のように尖っていないため、関節窩内で前後的に可動性が高い。 - 関節包・靱帯の制約が弱い

→ 下顎の前方運動・側方運動の自由度が大きい。

このため、乳幼児は 泣いたときや咀嚼様運動の際に容易に下顎を前方位にする ことが可能です。

臨床的意義

- 0〜3歳頃までの前方位傾向は発達過程の一部 と捉えられ、反対咬合様の咬合関係が一時的に観察されても、多くは経過観察で問題ありません。

- 成長とともに関節窩の形態は陥凹が深くなり、下顎頭も発達して前方運動は制限されていきます。

- そのため、3歳未満の反対咬合は基本的に経過観察 とされます。

注意すべき症例

ただし、以下のケースでは早期に小児歯科専門医での評価が望まれます。

- 常に前方位をとり、咬合が安定しない場合

- 咬合接触時に明らかな反対咬合が3歳以降も持続する場合

まとめ

赤ちゃんが下顎を前に出しやすい理由は、乳幼児の顎関節の形態学的未成熟性 に起因します。

特に「下顎窩の平坦さ」と「下顎頭の丸み」が、前方運動を容易にしている要因です。

この知識は、保護者からの質問に対応する際の説明に役立つと同時に、早期に病的な反対咬合を見極める臨床判断の基礎ともなります。